2025.03.14

指定空き家制度とは?適用条件や活用方法を解説!

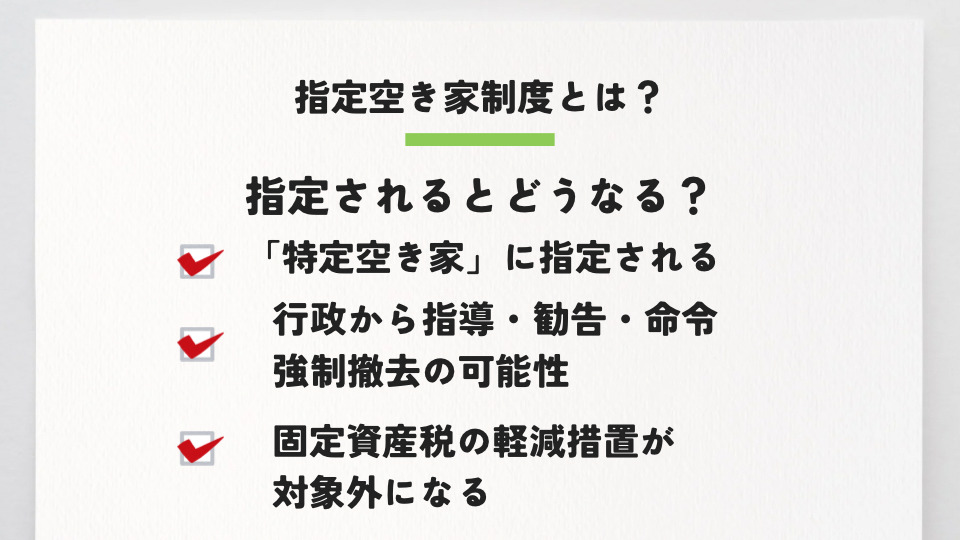

指定空き家制度とは?

指定空き家制度とは、適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定し、自治体が改善指導や行政処分を行える制度です。

これは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」に基づいて導入されたもので、放置された空き家による周辺環境への悪影響を防ぐ目的があります。

指定されると、固定資産税の軽減措置がなくなるほか、最終的には強制撤去される可能性もあるため、適切な管理が求められます。

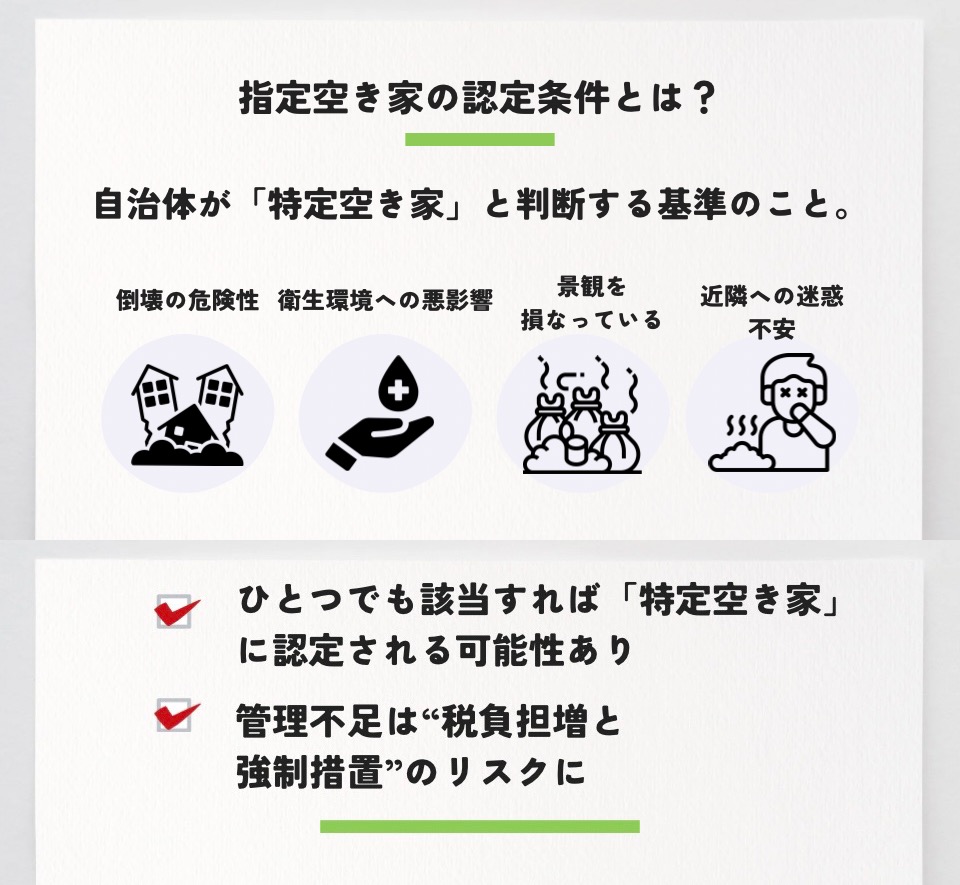

指定空き家の対象となる条件

自治体が空き家を「指定空き家(特定空き家)」と認定するには、以下のような条件を満たす必要があります。

放置すると倒壊などの危険がある

建物の構造が著しく劣化し、倒壊の恐れがある

瓦や外壁が剥がれ落ちる危険がある

周囲の衛生環境に悪影響を及ぼしている

長期間放置され、ゴミが不法投棄されている

害虫や害獣の発生源になっている

景観を著しく損ねている

草木が伸び放題になり、周辺の景観を損ねている

建物の破損が進み、地域の美観を損なっている

近隣の生活環境に悪影響を与えている

空き家を利用した不法侵入や犯罪が発生している

近隣住民が危険や不安を感じている

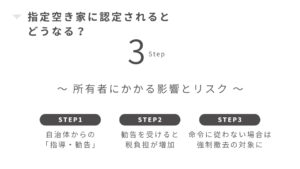

指定空き家に認定されるとどうなる?

自治体からの指導・勧告を受ける

自治体は、指定空き家の所有者に対し、改善するよう指導や勧告を行います。

この段階では、所有者が適切な管理を行えば問題は解決します。

勧告を受けると固定資産税の優遇措置が解除される

通常、住宅用地は固定資産税が最大6分の1に軽減される特例措置がありますが、

特定空き家に認定されて勧告を受けると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が大幅に増額されます。

命令に従わない場合、強制撤去の対象になる

勧告後も改善されない場合、自治体は「撤去命令」を出すことができます。

さらに、命令に従わない場合は、自治体が強制的に解体を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」が実施されることがあります。

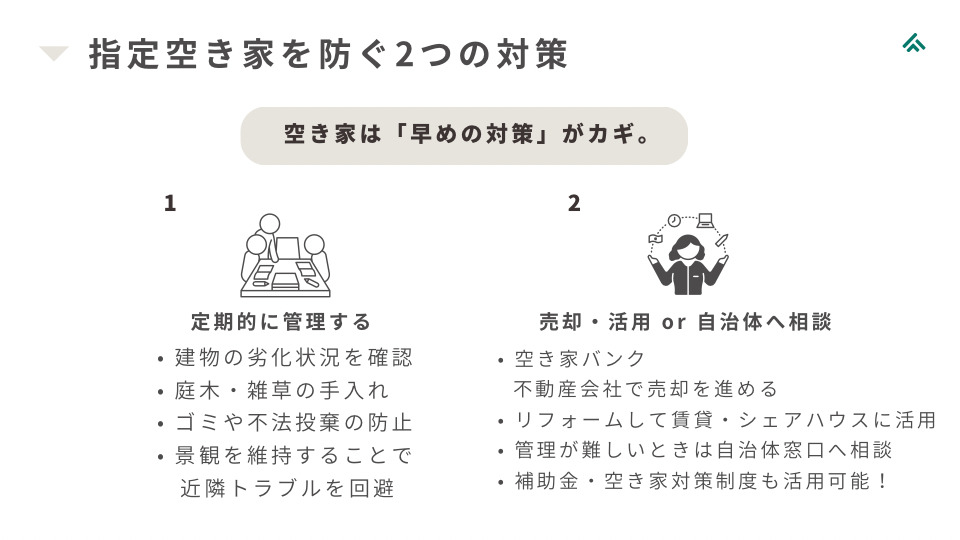

指定空き家にならないための対策

定期的な管理を行う

定期的に建物の状態を確認し、劣化が進まないようにする

庭木の手入れや清掃を行い、景観を維持する

売却や利活用を検討する

空き家バンクや不動産会社を活用し、売却を進める

リフォームして賃貸物件やシェアハウスとして活用する

早めに自治体に相談する

空き家の管理が難しい場合は、自治体の窓口に相談し、補助制度などを活用する

指定空き家制度が地域に与えるメリット

防災・防犯対策の強化

放置された空き家は、倒壊の危険性があるだけでなく、不審者の侵入や放火といった犯罪の温床になることがあります。

特定空き家の指定により、自治体が積極的に指導・対策を行うことで、地域の安全性が向上します。

具体的な効果

老朽化した建物の撤去が進み、災害時の倒壊リスクが減る

住民の見回りや監視体制が強化され、不法侵入や不審者の滞在が減る

衛生環境の改善

長期間放置された空き家は、ゴミの不法投棄や害虫・害獣の発生が問題となります。

自治体による改善指導や、所有者の適切な管理の促進により、地域の衛生環境が改善されます。

具体的な効果

ゴミの放置が減り、悪臭や害虫の発生が抑えられる

害獣(ネズミ・ハクビシンなど)の住処が減り、被害が軽減される

景観の向上と地域の活性化

荒廃した空き家は、地域の景観を損ない、地価の下落を招く要因となります。

指定空き家の解体・修繕が進むことで、街並みが整備され、地域全体の価値向上につながります。

具体的な効果

景観が改善され、新たな住民や事業者の流入が促進される

地域の魅力が向上し、観光資源や空き家活用の可能性が広がる

空き家の有効活用の促進

特定空き家に指定されると、所有者は対応を迫られるため、売却や活用を検討するケースが増えます。

これにより、空き家バンクの活用やリノベーションによる新たな住宅・施設の提供が進み、地域の不動産市場が活性化します。

具体的な効果

若年層や移住希望者向けの住宅として再生される

カフェやシェアオフィスなどの新たなビジネススペースとして利用される

指定空き家制度が地域にもたらす課題

所有者の経済的負担の増加

特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増えます。

さらに、自治体からの指導に従い、解体費用や修繕費用が発生することもあり、所有者にとって大きな負担となる可能性があります。

主な影響

高額な解体費用を支払えず、対応が遅れる

経済的に余裕がない高齢者が困窮するケースも

空き家所有者と自治体のトラブル

空き家所有者が特定空き家の指定に納得せず、自治体とのトラブルに発展するケースがあります。

また、相続問題で所有者が不明な場合、対応が長期化し、迅速な対策が困難になることもあります。

主な影響

「なぜ自分の家だけ指定されるのか」といったクレームが発生

相続手続きが進まず、空き家対策が滞る

地域住民との摩擦

特定空き家の解体や修繕が進むことで、騒音や工事に対する苦情が出ることがあります。

また、解体後の更地がそのまま放置されると、新たな景観問題につながる可能性もあります。

主な影響

近隣住民からの「工事の騒音がうるさい」「景観が悪化した」といった不満

更地のまま放置され、新たな不法投棄の発生

地域にとってより良い空き家対策とは?

所有者への支援制度を充実させる

自治体が空き家所有者に対して補助金や助成金を提供することで、解体やリフォームを促進できます。

具体的な施策

空き家解体費用の一部補助

リノベーション支援制度の拡充

空き家バンクや活用プロジェクトを推進する

自治体が「空き家バンク」などを活用し、空き家の利活用を促進することで、地域の活性化につなげることができます。

具体的な施策

若者向けのリノベーション住宅プロジェクトを実施

企業やNPOと連携し、空き家を地域活性化の拠点として再利用

住民との協力体制を強化する

空き家問題は自治体だけでなく、地域住民の協力も必要です。

住民が積極的に地域の空き家問題に関与できる仕組みを作ることが重要です。

具体的な施策

住民が参加できる「空き家対策協議会」を設置

近隣住民が管理できる「地域見守り制度」の導入

まとめ

指定空き家制度についてお伝えしました。

指定空き家とは、管理が不十分で周囲に悪影響を及ぼす空き家のこと

倒壊の危険性や衛生・景観・治安への悪影響が認定基準となる

指定を受けると固定資産税の優遇措置が解除され、最終的には強制撤去の可能性もある

事前の管理や売却・活用を検討し、空き家の適切な維持に努めることが重要

放置すると大きな負担になるため、早めに対策を講じましょう。