2025.09.29

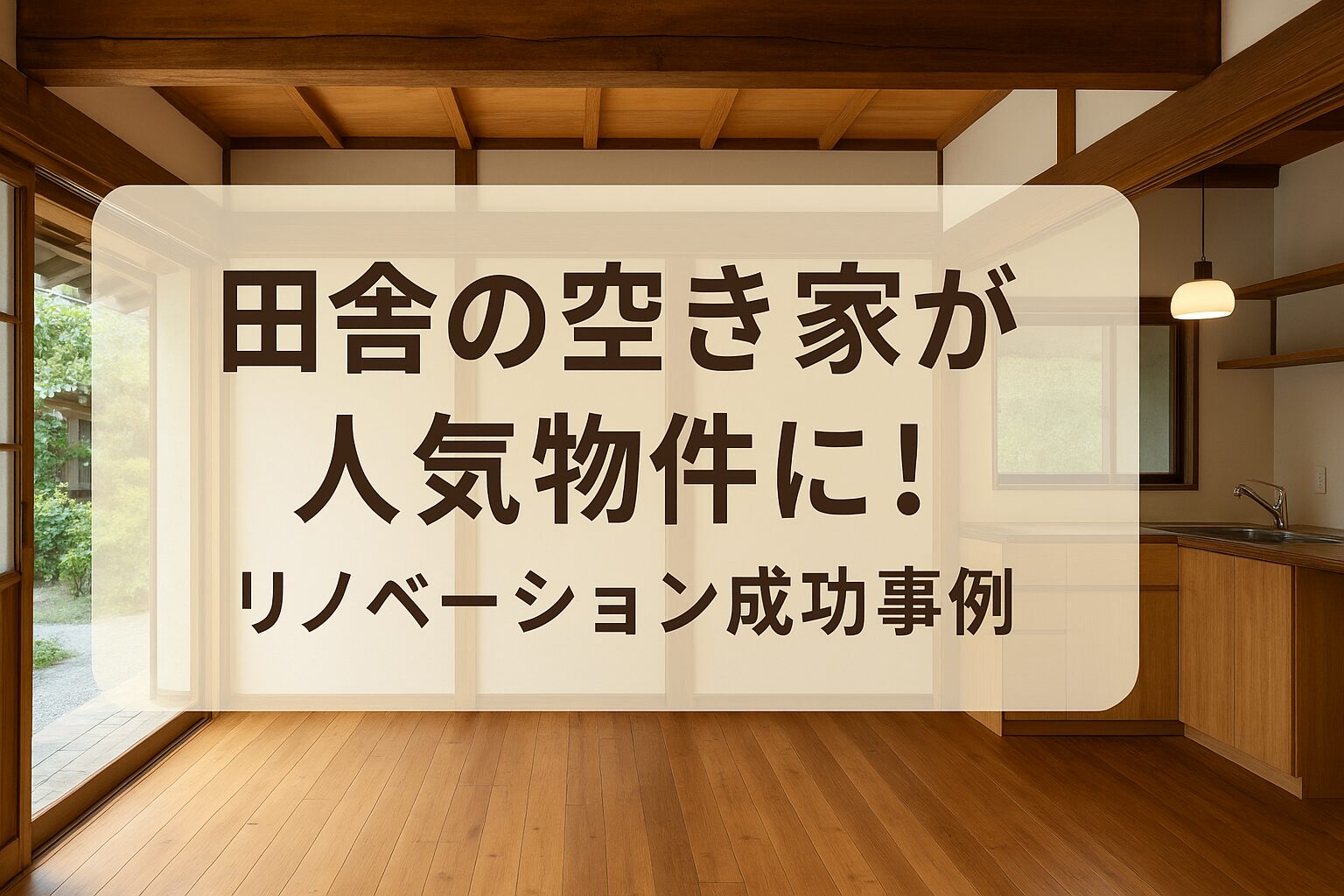

田舎の空き家が人気物件に!リノベーション成功事例から学ぶポイント

近年、都市部の高騰する不動産価格や働き方の多様化を背景に、田舎の空き家をリノベーションして活用する動きが加速しています。かつては「問題物件」とされていた田舎の空き家が、適切なリノベーションによって魅力的な住まいや収益物件へと生まれ変わる事例が増えています。本記事では、実際の成功事例を紹介しながら、空き家リノベーションのポイントや注意点について解説します。

目次

田舎の空き家が注目される背景

総務省の統計によると、日本の空き家数は2018年時点で約849万戸、空き家率は13.6%に達しています。特に地方の過疎地域では、人口減少や高齢化により空き家が増加の一途をたどっています。

しかし近年、以下のような社会的変化により、これらの空き家に新たな価値が見出されるようになりました:

- コロナ禍によるテレワークの普及と地方移住への関心の高まり

- SDGsの観点から既存建物の再利用が評価される傾向

- 都市部の不動産価格高騰による投資先としての地方物件への注目

- ワークライフバランスを重視するライフスタイルの変化

- 自治体による空き家活用促進策の充実

「空き家は問題ではなく、地域活性化の資源である」という視点が広がっています。

空き家リノベーションの成功事例

実際に田舎の空き家をリノベーションして成功を収めた事例を見ていきましょう。

古民家カフェに生まれ変わった築100年の農家

物件概要:長野県の山間部にある築100年以上の農家住宅。相続後、10年以上放置されていた。

リノベーションのポイント:

- 太い梁や囲炉裏など、古民家の特徴的な構造を最大限に活かしたデザイン

- 断熱材の入れ替えと窓の二重サッシ化による断熱性能の向上

- 地元の職人による伝統工法を用いた修繕

- 周辺の農家と連携し、地元食材を使ったメニュー開発

成功の秘訣:古い建物の魅力を残しながらも、現代の快適性を確保。地域の食材や工芸品を取り入れることで、訪れる人に地域の魅力を総合的に体験してもらえる場に仕上げた。SNSでの発信が功を奏し、都市部からの観光客が週末を中心に訪れる人気スポットとなった。

テレワーク拠点として再生した山間の空き家

物件概要:岡山県の山間部にある築50年の木造住宅。高齢の所有者が施設に入居後、5年間空き家になっていた。

リノベーションのポイント:

- 高速インターネット回線の導入と電気容量の増設

- オンライン会議に適した照明と音響設備の設置

- 断熱・気密性能の向上による省エネ化

- 庭を活かした屋外ワークスペースの設置

成功の秘訣:IT企業に勤める30代の夫婦が購入し、自らの理想のテレワーク環境として整備。週の半分は東京のオフィス、残りは田舎の自宅でリモートワークという二拠点生活を実現。同様の働き方を求める知人にも貸し出すことで、投資回収を早めている。自治体のテレワーク支援制度も活用した。

民泊施設として収益化に成功した漁村の空き家

物件概要:島根県の漁村にある築80年の木造住宅。漁師だった所有者の死去後、相続人が都市部に住んでいるため空き家になっていた。

リノベーションのポイント:

- 海が見える立地を活かした大きな窓の設置

- バスルームとキッチンの全面改装

- 地元の素材(地元の木材、漁網を活用した装飾など)を取り入れたデザイン

- Wi-Fi環境の整備と防犯システムの導入

成功の秘訣:都市部で不動産投資の経験がある40代の投資家が購入。Airbnbなどの民泊プラットフォームに登録し、「本物の漁村体験」をコンセプトに集客。地元の漁師と連携して、釣り体験や新鮮な魚介類の提供なども行い、付加価値を高めている。年間稼働率70%を実現し、投資回収は5年を見込んでいる。

空き家リノベーションの成功ポイント

成功事例から見えてくる、空き家リノベーションを成功させるためのポイントをまとめます。

物件選びのコツ

空き家リノベーションの成否は、物件選びから始まります。以下のポイントに注目しましょう:

| チェックポイント | 確認事項 |

|---|---|

| 構造の健全性 | 基礎や柱の状態、シロアリ被害の有無、雨漏りの痕跡など |

| アクセス | 最寄り駅や主要道路からの距離、冬季の道路状況 |

| 周辺環境 | 騒音、日当たり、景観、近隣施設の充実度 |

| 法的制約 | 建築基準法の適合性、接道義務、用途地域の制限 |

| インフラ状況 | 上下水道、電気、ガス、インターネット環境 |

| 将来性 | 周辺の開発計画、人口動態、観光資源の有無 |

「安いから」という理由だけで物件を選ぶと、リノベーションコストが予想以上にかかり、結果的に割高になることがあります。事前調査は徹底的に行いましょう。

コスト計画の立て方

空き家リノベーションでは、予想外の出費が発生しやすいため、計画的な資金計画が重要です。

- 事前調査費用を惜しまない:建物診断や耐震診断にかかる費用は、後のトラブル防止に役立ちます。

- 全体予算の20%程度は予備費として確保:解体してみないとわからない問題に対応するための資金です。

- 優先順位をつける:構造補強や防水工事など安全性に関わる部分を優先し、内装や設備は段階的に整備する計画も検討しましょう。

- DIYと専門業者の使い分け:DIYで対応できる部分と専門知識が必要な部分を明確にし、コストと安全性のバランスを取りましょう。

- 補助金・助成金の活用:自治体や国の支援制度を積極的に活用しましょう。

一般的な空き家リノベーションの費用相場は以下の通りです:

| リノベーションの範囲 | 費用相場(坪単価) |

|---|---|

| 軽微な改修(内装中心) | 20〜40万円/坪 |

| 標準的なリノベーション | 40〜60万円/坪 |

| 大規模リノベーション(構造補強含む) | 60〜100万円/坪 |

地域資源の活用法

田舎の空き家リノベーションでは、地域の特性を活かすことが差別化につながります。

- 地元の自然素材の活用:地元産の木材や石材を使うことで、地域の風土に合った住まいになります。

- 伝統工法の取り入れ:地域の職人の技術を活かした伝統工法は、建物に独自の価値を与えます。

- 地域コミュニティとの連携:地元の農家や職人との連携により、体験プログラムなど付加価値を創出できます。

- 地域の気候風土に合わせた設計:その土地で長年培われてきた知恵(夏の風通し、冬の日当たりなど)を取り入れることで、快適性と省エネ性を両立できます。

成功事例に共通するのは、「その土地でしか体験できない価値」を創出していることです。都会の住まいの単なる移植ではなく、田舎ならではの魅力を最大化する発想が重要です。

空き家リノベーションの注意点

魅力的な空き家リノベーションですが、いくつかの注意点も押さえておく必要があります。

法的制約の確認

古い建物は、現行の建築基準法に適合していないケースが多くあります。以下の点に特に注意が必要です:

- 接道義務:建築基準法上、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していることが原則必要です。

- 用途制限:住宅を店舗や宿泊施設に用途変更する場合、用途地域による制限がないか確認が必要です。

- 建ぺい率・容積率:増築を行う場合は、現行の制限に適合するか確認が必要です。

- 耐震基準:1981年以前の建物は旧耐震基準で建てられており、大規模なリノベーションを行う場合は現行の耐震基準への適合が求められることがあります。

法的制約を事前に確認せず工事を進めると、後から是正を求められるリスクがあります。必ず自治体の建築指導課などに相談しましょう。

インフラ整備の課題

田舎の空き家では、都市部では当たり前のインフラが整っていないケースがあります:

| インフラ | 考えられる課題 | 対応策 |

|---|---|---|

| 上水道 | 井戸水を使用している、水圧が弱い | 浄水システムの導入、加圧ポンプの設置 |

| 下水道 | 下水道未整備地域 | 合併処理浄化槽の設置 |

| インターネット | 光回線未対応地域 | モバイルWi-Fiや衛星インターネットの検討 |

| 電気 | 容量不足、古い配線 | ブレーカー増設、配線の全面更新 |

| 道路 | 冬季の除雪、道路の舗装状況 | 除雪業者との契約、私道の場合は自己整備 |

インフラ整備にかかる費用は、物件価格よりも高額になるケースもあります。特に下水道未整備地域での浄化槽設置や、電気容量の大幅な増設などは、数百万円規模の費用がかかることも珍しくありません。

地域コミュニティとの関係構築

田舎での生活や事業運営では、地域コミュニティとの関係が重要です:

- 自治会・町内会への参加:地域の行事や共同作業への参加は、信頼関係構築の第一歩です。

- 地元住民への配慮:工事の際は事前に挨拶をし、騒音や交通の問題に配慮しましょう。

- 地域の文化や慣習の尊重:都会の価値観をそのまま持ち込まず、地域の文化や慣習を理解し尊重する姿勢が大切です。

- 地域への還元:地元の雇用創出や地域イベントへの協力など、地域に貢献する姿勢を示すことで、より良い関係が築けます。

「よそ者」として地域から孤立してしまうと、思わぬトラブルの原因になることも。地域との共生を意識しましょう。

空き家リノベーションを支援する制度

空き家の活用を促進するため、国や自治体ではさまざまな支援制度が用意されています:

| 制度名 | 概要 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 空き家対策総合支援事業 | 国土交通省による空き家対策支援 | 空き家の除却や活用に対する補助 |

| 空き家再生等推進事業 | 国土交通省による空き家活用支援 | 改修費用の一部補助(上限あり) |

| 住宅リフォーム減税 | 耐震・省エネ・バリアフリー改修への減税 | 所得税の控除、固定資産税の減額 |

| 地方創生推進交付金 | 内閣府による地方創生事業支援 | 空き家を活用した地域活性化事業への支援 |

| 自治体独自の支援制度 | 移住者向け空き家リノベーション補助など | 自治体により異なる(改修費補助、家賃補助など) |

これらの制度は年度ごとに内容が変更されることがあるため、最新情報を各機関のウェブサイトや窓口で確認することをおすすめします。また、複数の制度を組み合わせて活用することで、より大きな支援を受けられる可能性もあります。

特に地方自治体では、移住促進や空き家対策として独自の手厚い支援制度を設けているケースが増えています。物件探しの段階から自治体の空き家バンクや移住相談窓口に相談することをおすすめします。

まとめ:田舎の空き家リノベーションで新たな価値を創造する

田舎の空き家リノベーションは、単なる住まいの確保以上の意味を持ちます。それは地域の歴史や文化を継承し、新たな価値を創造する取り組みでもあります。

成功事例に共通するのは、物件の特性や地域の資源を活かしながら、現代のニーズに合わせた機能性を付加していることです。また、地域コミュニティとの良好な関係構築も重要な成功要因となっています。

空き家リノベーションには、物件選びからインフラ整備、法的制約の確認など、さまざまな課題がありますが、適切な計画と準備によって、これらの課題は乗り越えられます。また、国や自治体の支援制度を活用することで、経済的負担を軽減することも可能です。

田舎の空き家は、単なる「問題物件」ではなく、新たな生活や事業の可能性を秘めた「宝の山」です。適切なリノベーションによって、あなただけの理想の空間を創り出し、地域の活性化にも貢献できるでしょう